필자의 입장은 <우리들의 산> 이야기를 회상하기가 결코 쉬운 노릇이 아니다.

그것은 한 달 반이 지나도록 이 이야기를 이어가지 못하고 있는 데서도 드러난다.

쓸 이야기가 없어서가 아니다.

오히려 그 반대이다.

할 말이 너무 많다보니 아무 말도 하지 못하고 있는 셈이다.

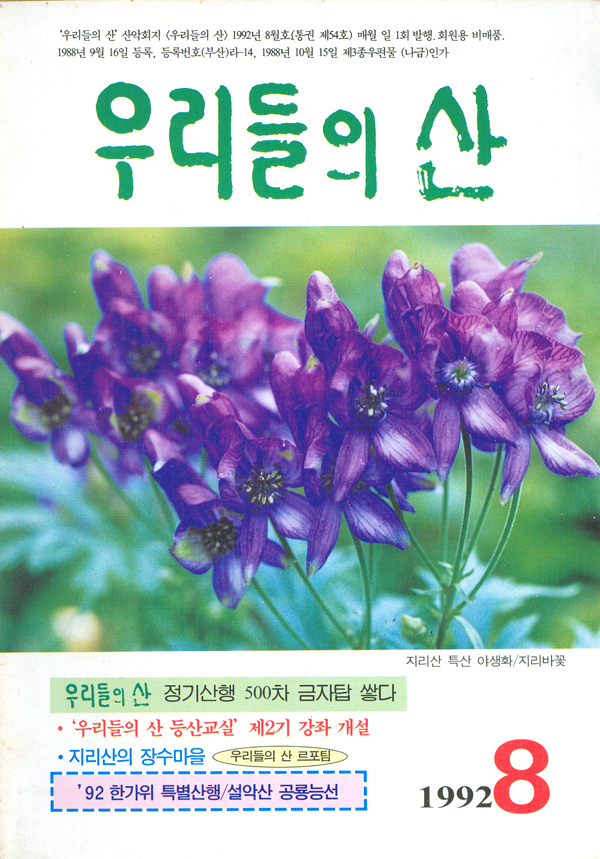

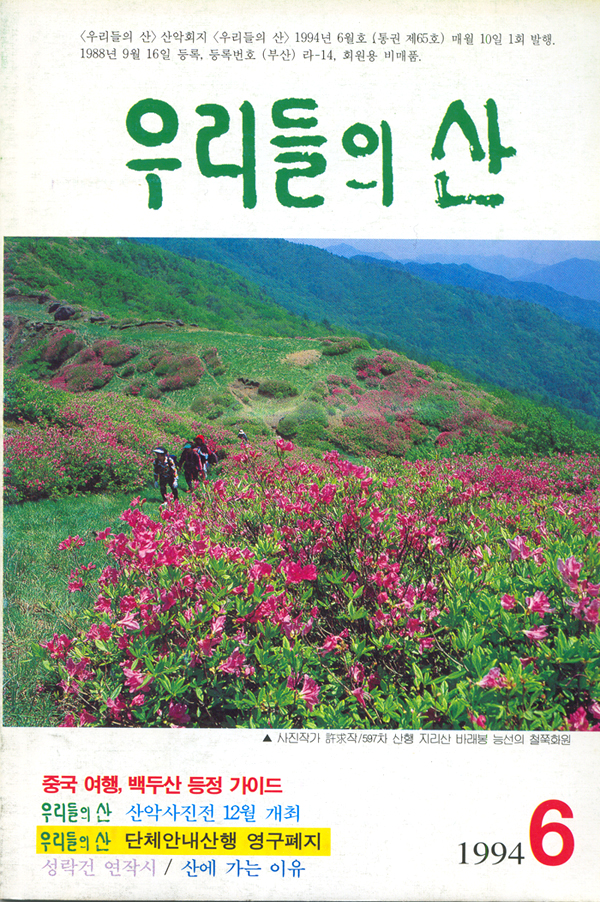

<우리들의 산> 전체 80여 권 가운데 임의대로 두 권을 뽑아들고 보니 1992년 8월호(통권 54호)와 1994년 6월호(통권65호)이다.

표지 사진 아래 새겨놓은 두 가지 문구가 아주 대조적이다.

<우리들의 산> 정기산행 500차 금자탑 쌓다. (1992년 8월호)

<우리들의 산> 단체안내산행 영구 폐지. (1994년 6월호)

1992년에 <우리들의 산> 단체 안내산행 500차 기록을 세웠다는 것도 예사스럽지 않은데, 그로부터 2년이 지난 1994년에는 단체안내산행을 영구 폐지한다고 밝히고 있다.

500차 산행을 금자탑이라며 자랑하던 것을 왜 2년이 더 지난 뒤에는 폐지한다고 선언한 것일까?

여기에는 나름대로 그만한 고민과 갈등이 있었기 때문이다.

<우리들의 산>은 적정한 후원회원 유지와 재정적 도움을 위해 단체안내산행을 계속했다.

그 형식도 일반 산악회에서 하는 것과 같았다.

일반산악회와 같은 형식의 산행 방식이었으므로 일부 참여 회원은 다른 산악회의 경우와 같이 자신들의 주장을 앞세운 발언권을 행사하기 시작했다.

심지어 <우리들의 산> 책자 문제에 입을 대거나 간섭을 하기도 하는 것이었다.

어떤 인사는 <우리들의 산>을 돕자면서 후원회원 가운데 유력인사들을 따로 불러내어 ‘모임’을 만들어 따로 자리를 갖고는 하더니만, 아니나 다를까, 짐작했던 그대로 자기들끼리 별도의 산악회를 구성하여 떨어져 나가는 것이었다.

일부 회원들이 다른 산악회를 만들어 떨어져 나가는 것은 일반 산악회에서도 흔히 있는 일이기도 하다.

그런 일보다 더 견뎌내기 어려운 것은 일부 인사들이 함부로 퍼뜨리는 이상한 말들이었다.

일을 하다보면 이런저런 말을 듣기 마련이다.

그래서 웬만하면 한쪽 귀로 듣고 다른 한쪽 귀로 흘려버린다.

그렇지만, 정말 참을 수 없는 말이 있었다.

최 아무개가 돈을 벌기 위해 <우리들의 산>을 만든다, 어쩐다고 하는 말이었다.

돈이 없으면 <우리들의 산> 책자 발간이 불가능할 수밖에 없다.

책자 발행을 위해 윤석화 모노드라마 초청공연도 했고, 유명 성악가들을 초청하여 <가곡과 아리아의 밤> 같은 음악회도 열었다.

기획안내산행을 하는 것도 후원회원 확보를 위한 방편이기도 했다.

그러나 돈을 벌기보다 밀어넣는 것이 더 많은 것 또한 어쩔 수 없는 현실이었다.

일부 사람들의 입에서 ‘돈’ 어쩌구 하는 말이 나오기 시작한다는 것을 알게 되면서 나는 심각한 마음의 상처를 안았다.

의욕도 잃게 되고, 의욕을 잃게 되자 온몸에서 힘이 깡그리 빠져나가는 것이었다.

그동안 <우리들의 산>에 바쳤던 열정이 그만 환멸로 바뀌어 되돌아오는 것이었다.

세상이란 참!

<우리들의 산> 단체안내산행 영구폐지, 이것은 곧 후원회원 형식의 산행단체 운영마저도 포기하는 것이었다.

<우리들의 산>은 더 이상 어떤 형태의 단체와도 손을 잡지 않기로 했다.

처음부터 산악단체를 결성하지 않았던 것도 이런 사태를 예견한 때문이었다.

간섭을 받지 않고자 후원회원제도로 출범했지만, 거기서도 간섭에서 자유로운 것은 결코 아니었던 것이다.

지리산 잡지(?) [우리들의 산] (9)

by 최화수 posted Jan 29, 2010

지리산 잡지(?) [우리들의 산] (10)

지리산 잡지(?) [우리들의 산] (10)

지리산 잡지(?) [우리들의 산] (8)

지리산 잡지(?) [우리들의 산] (8)