별바라기 (바래봉 안부)

일시 : 2008년 12월 6~7일

장소 : 바래봉 안부

떠나고 싶다

누군가의 산행기에

나를 싣고 마냥 떠다녀도

이 마음은 창문 안의 날개 부러진 나

꼬부랑 글씨 속에 떠다녀도 금새 들려오는

심상치 않은 삐뽀삐뽀 소리는

그늘을 가려먹는 네모건물들의 도시 속 아우성

차곡차곡 닫혀지고 수십 개 쌓아 놓아진

상자같은 집

그건 서랍

빼다지 서랍 속엔

수십 개의 날개가 웅웅거린다

겨울에 산에 들어

이제사 몸을 세워

산도 들러 찾아가네

三節(삼절)을 피해 살다(?)

寒(한)지절 구태 찾음은

萬綠(만록)이

우거져 족한 物(물)엔 이 몸 굳이 不要(불요)하여.

冬國民 (팔랑치에서)

겨울의 냉졸(冷卒)들이 緯度(위도)를 넘어왔다

나무가 피를 쏟고 萬山이 질렸도다

사람사 별 수 있것냐 목숨빌고 冬 國 民.

닿는 것 보이는 것 모조리 시려워라

하늘도 싸늘하여 빛마저 차거웁다

동국민 처세할 일이 아득하여 꿈같네.

내뱉는 숨질마다 서리로 어는 나라

그러나 살아남은 온 국의 작은 씨앗들

언 땅속 와신상담하여 심기일전 펴리라.

별 헤이는 밤1

검은 밤 잔별들이 무엇에 시름 이나.

한 밤에 희살짓는 아픔이 무어간데

허이연 빛 줄기 쏟으며 아우성들 치는가.

고로운 마음들이 별같이 작열하니

얄궂은 생의 멍에는 성단에 걸리었네

이 속의 애타는 별도 저 양 아니 다르리.

누구라 제 맘같이 슬픔을 나눌 건가

외롭게 새는 밤이 이녁만 있기로니

별들은 무리 이루어 한 몸같이 울더뇨.

별헤이는 밤 2

밤에만 꽃을 피우는 월견초 같은 무리들

언제부터인가 나는 별을 좋아하게 되었다.

세월의 손가락질 같은 힘겨운 날이면

언제부터인가 나는 별을 보며 삭혔다.

인생은 고독함 하나로 놓여진 외나무다리

먹 같은 휘장을 걷으며 나아가는 어둠 속의 전진

홀로 외로움을 건너는 나의 머리 위에는

언제부터인가 별이 빛나고 있었다.

별은 떼로 지어 함께 사는 법을 알고 있었다.

그래서 혼자로 외로웠던 나는 저 별들의

함께 하는 일을 부러워하며

그들을 쫓고 있었는지 모른다.

언제부터인가 난 저 별들을 좋아하게 되었고

힘겨운 날에는 저 별들의 소근거림에 귀 기울이게 되었다.

밤으로 나리는 어둠 속에서

희망으로 솟아나는 生의 의지,

어둠이 외로워 지는 주검이면

별은

어우러져 주검을 찢는 생명이었다.

해맞이 (바래봉 능선에서) 어둠이 곤두박질하는 동산으로 눈구름이 밀물처럼 쓸려 오고 있다. 선봉의 검은 깃이 당당하니 아침은 흐림 ! 밤사이 어둠은 구름을 끌고 왔다. 하늘 꾸물 ! 그러나 미옥한 잠은 투정스런 기색이 역력! 동창의 솟는 햇발 目창을 검벅검벅하는 사이 해를 가린다. 그러나 어쩌랴 산도 밟고 오는 검은 구름의 기세를 이 몸둥이론 감당할 길 없으니.. 차가운 눈 세례에 얼굴을 씻기우고 승장(勝將)의 입성을 경건히 맞이하기 위해. 서서히 술렁이는 내 머리를 딛고 서는 눈발들 아흐! 날마다 치를 수 없는 개벽같은 아침이야..... |

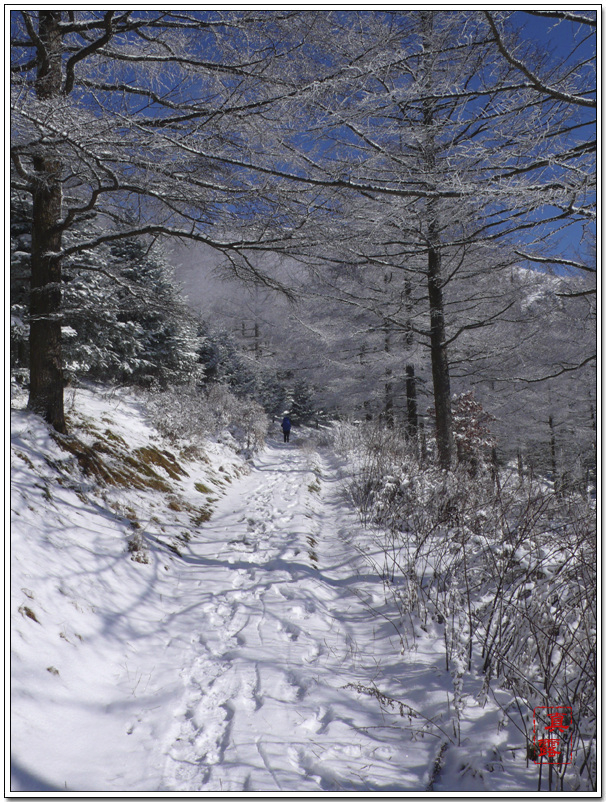

눈

이상한 아침 서북능선

눈이 조용히 오신다

앙상한 나뭇가지위로

사알살 내려오다 조금씩 쌓이고

하늘에서 뿌려대는 눈가루들

죽은 듯 고요해도

소리 없는 움직임이

살아 있는 듯하다.

한 발짝 움직일 때마다

미끌미끌...

나무들에 쌓인 눈은

동양화폭에서나 있음직한 모습으로

등 시린 나무기둥엔

바람결에 따라 반쯤 덮인 눈

심술이 나서

가지를 흔드는 것이 아니구

그냥 우수수

이 맛에 가녀린 나무를 툭툭 치며

가볍지도 무겁지도 않은

채워짐에 내 기분이 맑아진다

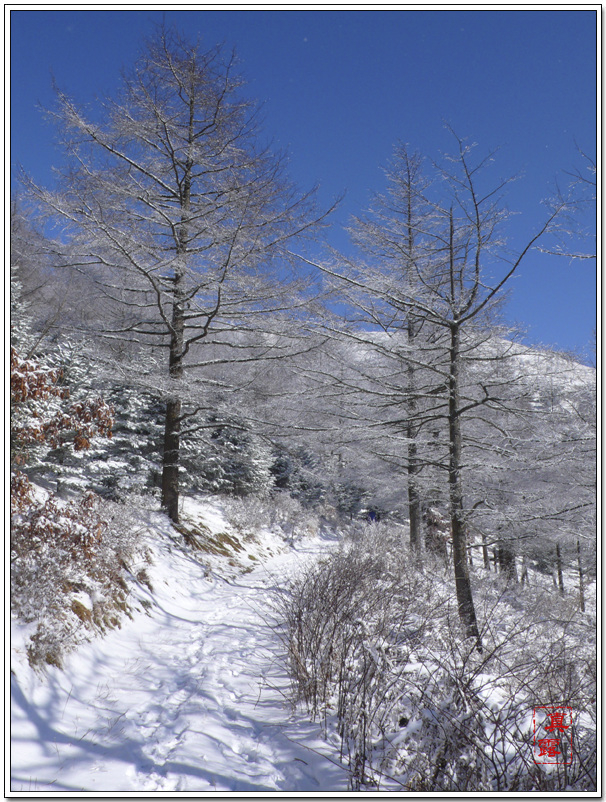

박새

하얗고 고만스런 눈(雪)들이 옹송그리며

창(蒼)빛난 옷 실을 짜며 산 곳곳에 장을 쳤다.

삼동은 창살같이 움직이지 않으며

언 하늘의 냉성(冷性)을 단속한다.

벌써 봄을 맞고 싶은 박새,

짧은 목 웅크리며 따순 날을 구하다.

나무하나 집을 삼고

담벽없는 이웃들이 그렁저렁해서

외줄기 빛 고운 가지 틈 햇살에

두 눈 살포시 닫아 졸고 싶다.

예정된 여로

세월을 건너 앉은 하늘이 위에서만 논다

별들이 반짝이다 숨을 멎은 아침

죽음 하나는 새로운 씨를 남기고 스러졌다

인생은 내내 그 죽음의 은혜 앞에 무릎 꿇어

창조 되고 고삐 채인 말처럼 하늘의 뜻을 따랐다

이등같은 인생의 추서김 그 위엔 항상 하늘이 있었다.

날마다 새로운 지혜를 가지는 하늘

사람은 그 것을 받고 산다

처음에 새겨진 하늘에서 끝 닿을

미래까지 그렇게만 살리라

인생은 멈추고 싶어도 끌려가는 말

하늘은 오늘도 파랗게 웃고 있다.

지리산을 다녀오다. [중산리에서 천왕봉]

지리산을 다녀오다. [중산리에서 천왕봉]